本尾山 種間寺

トップページ>高知県の観光>四国霊場>四国霊場八十八ヶ所>本尾山 種間寺

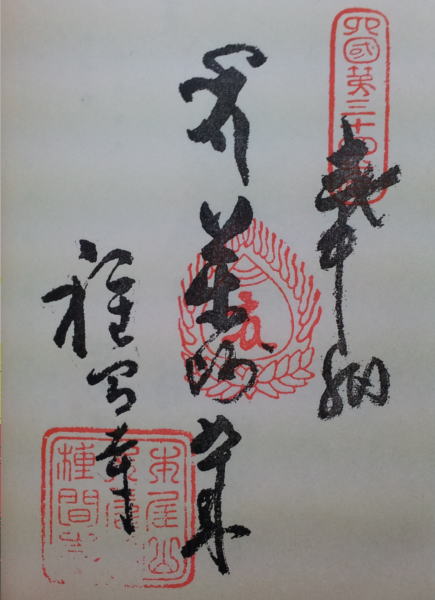

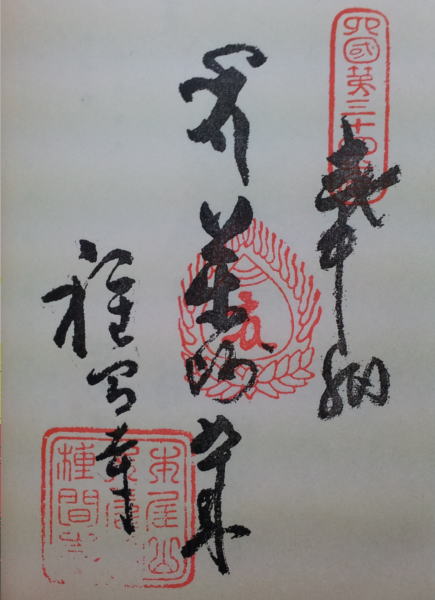

四国霊場第三十四番札所(新義眞言宗豊山派)

本尾山 種間寺(もとをざん たねまじ)朱雀院

御本尊:薬師如来(百濟佛工の作と傅ふ)(國賓)

御詠歌:世の中に 蒔ける五穀の 種間寺 深き如来の 大悲なりけり

所在地:高知県高知市春野町秋山72

縁起:當山は人皇三十代敏達天皇の六年に、百濟國の皇子、佛工、寺匠を貢し、其後、用明天皇の御宇、大阪四天王寺落成の砌、漢土に歸らんとせし時風波俄に起こり、土佐國吾川郡秋山の郷に寄港し、海上安全の為に本尾山の頂に座像四尺八寸の薬師如来を安置せらる。其後年を經て弘法大師四國八十八ヵ所御開創の砌、第三十四番の霊場と定めらる。天歴年中、村上天皇の御宇、藤原信家公を勅使として、種間の額を給ひし時に、信家公醫王善逝の靈徳を感じ大般若六百巻を書寫し奉納せんと願ひしに、何國とも知れず客僧來り我、君の願を遂げんといへり。信家公幸の思を成し頓て料紙を調へ依頼せしに客僧三年三月にして、卷軸成就せり。玆に於いて開眼、願主と相違し、晴天俄に曇り風荒くして六百の經卷天に上り、暫く有りて巻軸の文字は消えて料紙計り本堂に落ち五言四句の偈見えけり。其頌に曰く、師有信力故 文字納靈山 願主不信故 料紙還本土 四句の偈も白字なる故に白字大般若經と云ふ。六十三代の帝王冷泉院の御時白字大般若經は禁中に納まり其の替りに大般若經六百巻、十六善神一軸御寄附有り。今尚靈賓として存せり、舊主山内候より田畑山林等御寄附せられ堂宇坊舎に至るまで悉く皆御作事の場所なるに維新と共に舊禄天に歸し、廢寺廢號と成りしも、佛天の加護にて明治十三年に至り本堂再興し同三十五年庫裡客殿建築、同四十二年大師堂落成大正十一年鐘樓堂建築成り、荘嚴完備舊觀と異る事なし。

種間寺本堂

種間寺大師堂