火薬

高知県の観光>戦争と日本>軍艦集>火薬

火薬の初めから現在まで

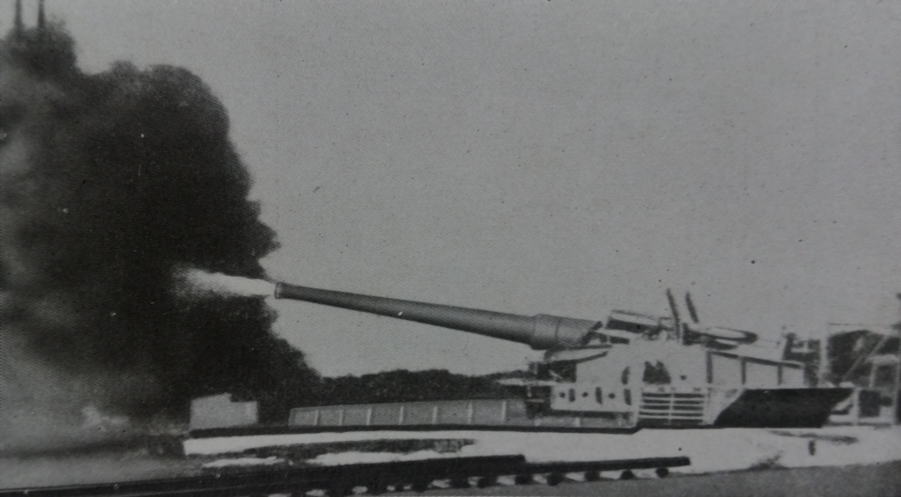

火薬は何時何人によつて發明せられたか判然しないが、最も古く世人に知られてゐるのは、希臘火とて西暦660乃至667年に案出せられたものである。これは硫黄、瀝青、松脂等に硝石を混じたものの由なるが、その後独逸の僧「ベルトール・シワルツ」は、英人「ベーコン」の魔法全書によつて研究の結果、1313年創めて黒色藥を發明した。その当時魔法藥といはれたこの黒色藥も、今日からすれば幼稚なもので、硝石、木炭、硫黄の混合物に過ぎないけれども、現在尚ほ或る部分に使われるのを見れば、極めて大発明として賞賛しなければならない。1832年に至り佛人科学者「ブラッコンノー」は、澱粉に濃硝酸を作用せしめ、燃えやすい物質を生ずることを発見し、次で獨人「シェーバイン」は硝酸を以て棉を処理して棉火薬を発見した。棉火薬の発明に對し他方において1846年伊太利人「アスカニオン・ソブレロ」は、「グリセリン」を、硝酸で処理すれば棉火薬の如き爆発物を得ることを見出した。1878年には瑞典人「アルフレッド・ノーベル」が棉火薬と「ニトログリセリン」とを混和し無煙藥を作り、後6年にして佛國の「ビエーユ」は棉火薬を「エーテル」及び「アルコール」で処理し膠質物を作った。これ等無煙藥は今まで獨り舞台を定めてをつた黒色藥を、殆ど駆逐したといつてもよいのである。無煙藥の発明と略時を同うして、佛國の「チュルバン」は「メリニット」即ち黄色藥を發明し、また1906年には獨の「ビツヘル」がトリニトロトルオール」を発表し、世人の注目を惹いた。欧州大戦当時1915、6年頃から無溶剤火薬が獨逸で發明され、火薬界に渦を捲き起したが、本火薬の創製の動機は、彼の大戦では火薬の需用が莫大であつたので、短時日に大量を生産しなければならないのと、原料の関係とである。従来の無煙藥は「ヒルローズ」を硝化したものを「アルコール」「エーテル」または「アセトン」の如き溶剤で溶かしたもので、これは餘分の溶剤を揮発せしむるため乾燥に時日がかかるのみならず、溶剤の缺乏に悩まされた無溶剤であれば、製造日時を短縮し得る。勿論溶剤は不要でその上溶剤火薬の如く乾燥しきらない揮発分がないので、貯蔵間に火薬の変化を生ずる虞が少ない。これは併せ得られた利益である。今まで無煙藥といふ語を屡々用ゐたが、これは厳密にいへば寧ろ微煙火藥といふを至當とする。また口径概ね十糎以上の大砲になると、発射の際砲口から焔が出るから、晝間は煙、夜間は火光によつて大砲の位置即ち砲具の陣地は発見され易い。更に火薬は水分を吸収して変化し易く、射撃の上に不利を招くものである。そこで無煙、無焔、無吸濕火薬といふものができれば都合がよい。現今はかうした火薬について大に研究が進められてゐる。