本殿

トップページ>高知県の観光>高知県の美術>第三章武家美術時代>本殿

第三章武家美術時代

第二節建築

二、神社建築

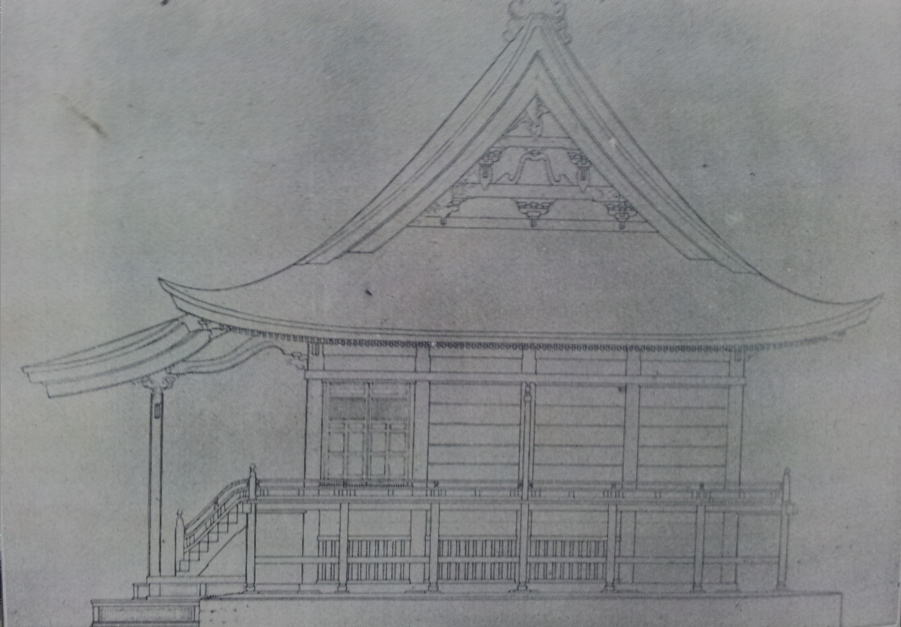

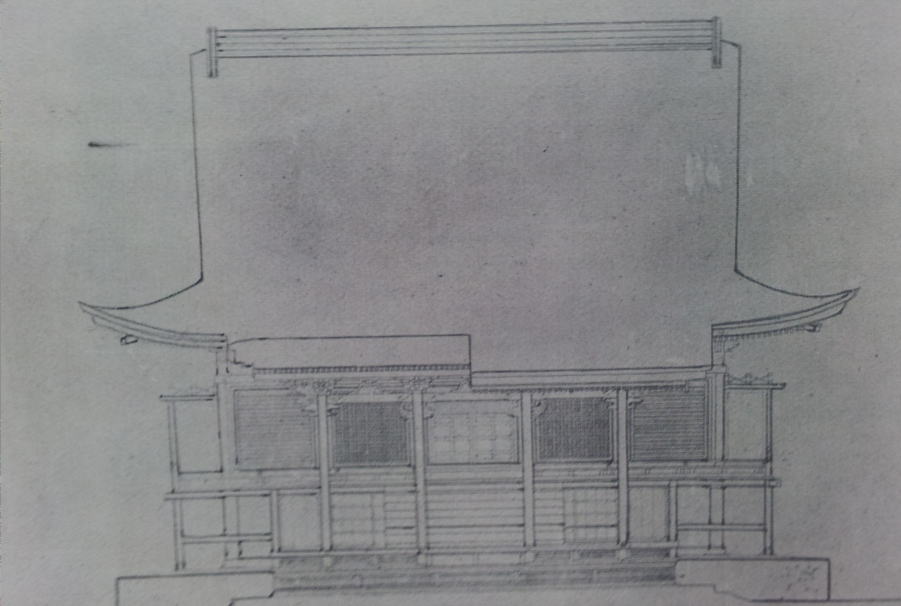

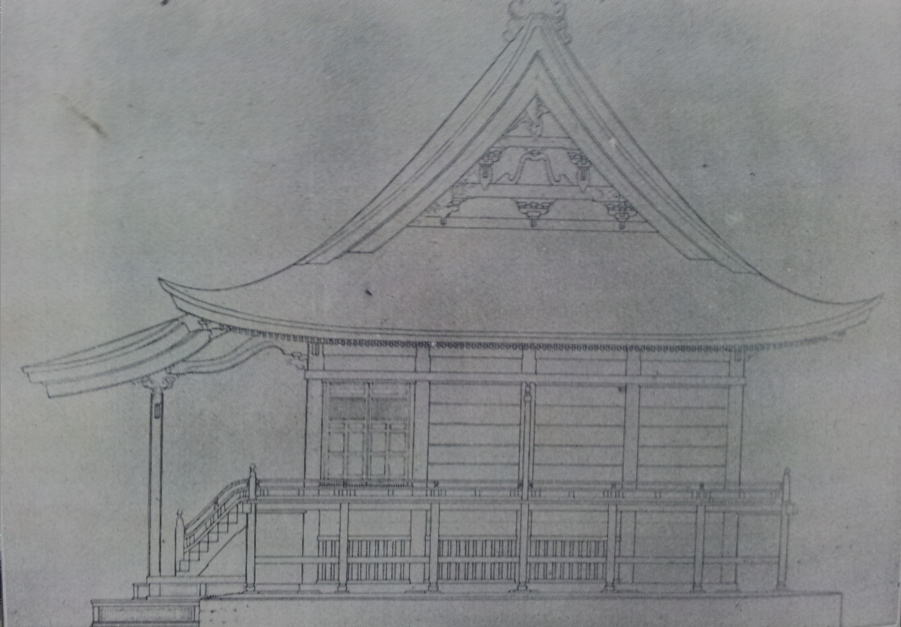

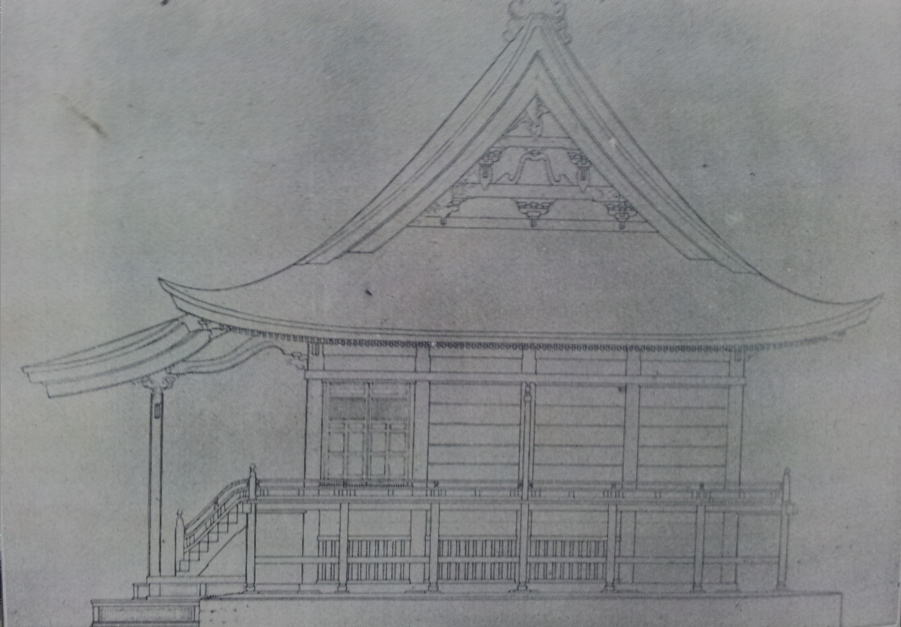

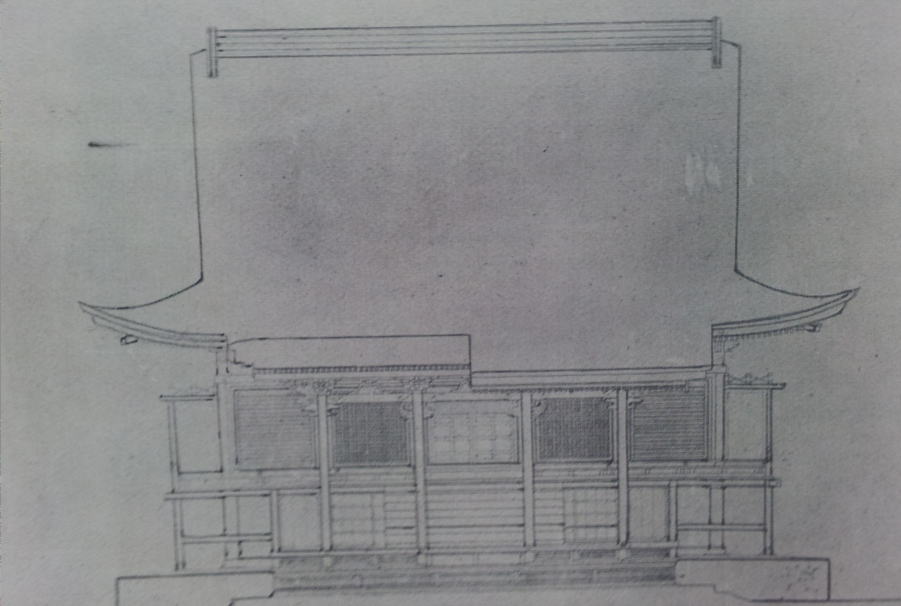

次に本殿は入母屋造の銅板葺の棟に柿葺の單層で五間四面であつて東西の兩面に千鳥破風を廻した建築であつて室町時代建築の特色を發揮し特に軒先の反りが甚だしく南支那の明の古建築を見る感

がある。本殿は圓柱廿八本と向拜柱四本ょり成立つてをる。千鳥破風は上部に意匠を凝した懸魚があり楝木を受くるに複雑な斗拱を戴いた大瓶束があつてその左右には雲の彫刻がついてゐる。そし

て大瓶束の下端には結綿がある。その下方には妻虹梁があつて大瓶束を受け、その面には兩端に唐草を刻んであつて梁の雨端の下には複雜な斗組があつて又瓶束が建つてゐて梁の中央の下には草花の透彫の這入つた蛙股があつて意匠を凝してある、その下方は斗組で支へてをる、この千鳥破風の部分も舊時は神佛混合時代の風として極彩色が施されてゐたので現今尙その跡が殘つて丹土や緣の色が見える。本殿の正面には丹土塗の圓柱が六本並立してゐて兩側面には五本の圓柱があるo屋根裏は地垂木の外に飛檐垂木があり繁垂木となつてゐて、これも丹土で塗つてある、其の下は桁であつて圓柱の柱頭は三ッ斗で雲形の肘木で桁を受けてをる。圓柱の三ッ斗の下は貫が通つてその上に斗組と斗組との間に虎と竹、草花、鯉等の透彫を入れた蛙股が揭げてある。その蛙股の中には本殿中央正面にある龍の彫刻は全國的に優秀なるもので名高い、又貫の下には丹土塗の長押があつて金具を打つてある。正面の扉は黑漆にて塗り左右の格子戶も黑色に塗り羽目板は丹土塗である。然して斗組も雲板も木鼻も全部極彩色にて種々の模樣を描いてある、床面の四面には欄干があつて寶珠柱が建つてをる。脇障子は西側が松樹下に東方朔で東侧が鹿と鶴と壽老人である。次に本殿の向拜の屋根は前に出たる部分は打越垂木があつて鎚破風が附き四本の向拜柱が程よく並立して本殿とは海老虹梁で繫がれ下方の濱床面に近く上長押と下長押があつて各々向拜柱に取附けてある。向拜柱の柱頭は三ッ斗で鎌倉時代より桃山時代まで行はれた特別なる構造を見せてゐる即

ちその三ッ斗は側面より眺めると南方を低くして傾け幣殿より見た時に水平に見ゆる搆造としてあるがその斗には內方に繰つて彎曲せし所に蓮の花片を重ねた二方連續模樣で綠と黃と白を主とせし雲絢彩色を施してあつて目も醒むる斗り氣品があ上品である、卷斗の上の繪榡肘木にも模樣があ

るが脫落して不明瞭である。卷斗の下の秤肘木にも、大斗にも外劃に沿ふて幾何的模様を施し中の心の部分に星の如き模樣を等距離に並べて意匠してあるが非常に高尙である。向拜柱の間の虹梁は木割が細くて優美であつて、その直線に近いのは此の時代の特色となつてゐる、然してその面には兩端に唐草模樣がある。虹梁の中央の上には各々蛙股があつて、正面中央のものは鶴の透彫があり西方のものは孔崔、東方には鷄の如き鳥の透彫をほつてある、虹梁の東西兩端の拳鼻は龍を圖案化して彫刻したものをつけて頗る意匠を凝せる奇拔のものである、これは後世のものと大に趣を異に

してをる、向拜柱と本殿とを繋いだ海老虹梁の面には兩端に唐草をかき尙その面には艷麗なる色彩 を以て數十の雲形模樣をかいてある、而して海老虹梁の北端の下は象鼻にて受けてをり、卷斗の南

方を少し低くしてあるはこの時代の特色である、向拜柱の中央のニ本は最も珍奇にして鯱をその柱 にて串刺とせし如く彫刻し彩色を加へてある、西方の向拜柱にて串刺せるものはロを閉ぢ東方の向拜柱にて貫けるものは口を開いてゐる。而して鱗の如きは精攻を極めてゐる、向拜の垂木と向拜柱 との間にある手挾は、菖蒲と葵を表と裏に各々彫刻してあるがこれも結構善美を盡してゐる。本殿の內側は更に外陣內陣に分たれ、その內陣は桁行三間梁間二間半にて圓柱、虹梁等を丹土で塗り其他は白土や胡粉で塗つてある。元親がこの社殿の再建を企てたは永禄十年十一月十五日で工を起したが其の工事の監督を嚴にし元親、親貞、親泰等交代に監視して工事を督勵し各奉行にも二夜三日交代の方法を取り堂宇の堅宏輪奐の美を期した。四ヶ年を経て元龜元年庚午九

月十三日棟上をなし同ニ年春ー切成就した。古老傳へ云ふ元親再建の時何人の戯れにや天井の裏板に「元親は永き弓矢の家と聞く再興までも一の宮哉」の歌を樂書せしものありしと。時人その功を賞せしを推すべし。